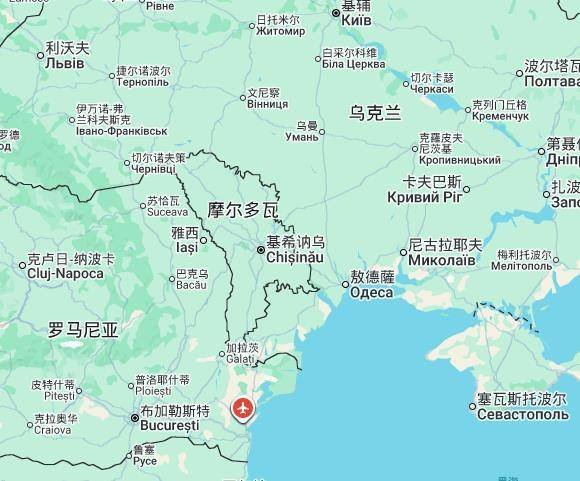

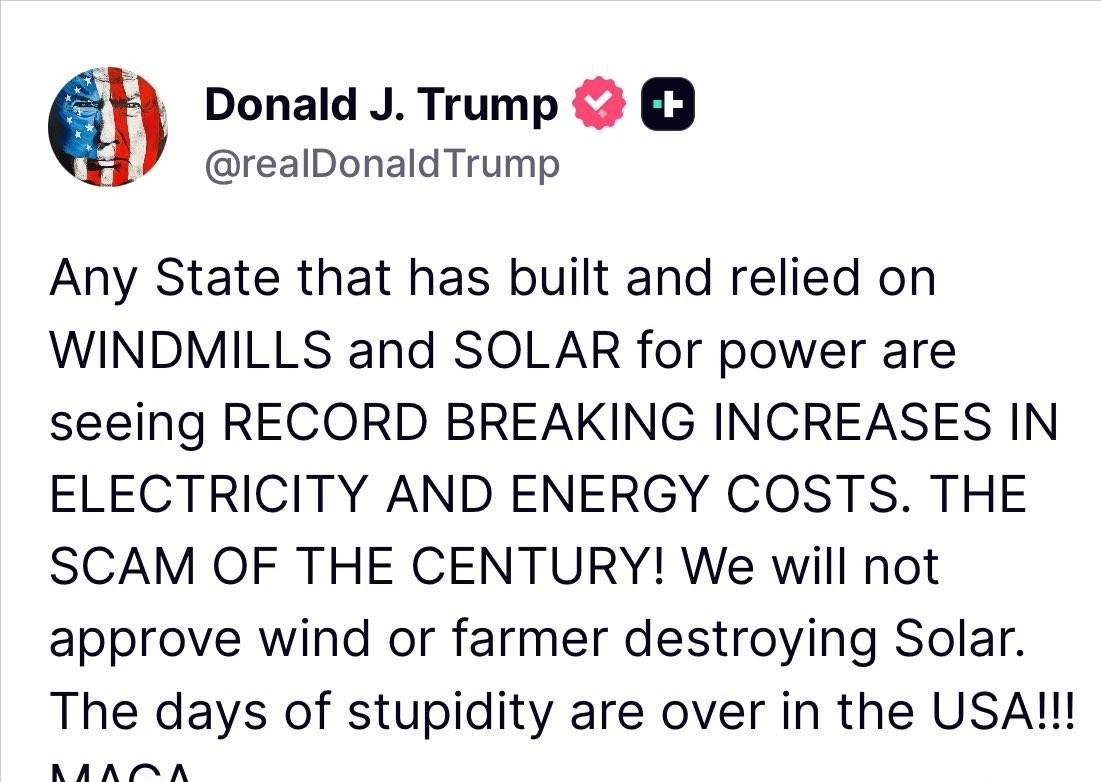

就在刚刚美国财长公开承认了!2025年8月20日,美国财长贝森特公开承认:美国卖给欧洲援助乌克兰的武器,全都被加价10%!欧洲国家咬牙掏钱,结果美国转头就把这笔"溢价"收入囊中,还暗示这笔钱可能用来养驻欧美军。消息一出,欧洲政坛瞬间炸开了锅。德国国防部长皮斯托留斯连夜召见美驻德大使,法国财长勒梅尔紧急召开内阁会议,可最终只能吞下这颗苦果——毕竟欧洲防空系统70%依赖美国技术,连"爱国者"导弹的维修配件都得从密西西比州空运。2025年初,特朗普政府明确宣布对乌援助"全面商业化",所有武器需欧洲全额买单。根据北约内部协议,欧洲承诺在2025年内支付1200亿美元武器采购款,可截至7月底仅拨付360亿美元。为啥?法国总统马克龙私下抱怨,"我们已经为乌克兰重建支付了450亿欧元,现在还要为美国军工企业的利润买单?"德国总理奥拉夫・朔尔茨更直白:"柏林街头的抗议者举着'停止战争输血'的标语,我不能假装看不见。"更让欧洲憋屈的是,美国加价策略早有前科。去年11月,瑞士向美国采购F-35战机时,单价突然从1.2亿美元飙升至1.35亿美元,美方给出的理由是"供应链成本上涨"。如今这招在乌克兰武器交易中故伎重演,欧洲却连议价资格都没有。荷兰智库"欧洲安全观察"测算,仅2024年美国通过武器溢价就从欧洲抽走87亿欧元,相当于比利时全年国防预算的1.8倍。然而,欧洲的困境远不止于此。泽连斯基8月初提出的900亿美元军队重建计划,让欧洲陷入两难。波兰、波罗的海三国强烈要求立即拨款,立陶宛国防部长阿努绍斯卡斯直言"乌克兰战败将导致北约东翼直接暴露"。但法德态度截然相反,法国外交部内部文件显示,马克龙政府正秘密与俄罗斯接触,探讨"以领土换和平"的可能性。这种分歧让欧洲在武器采购上举步维艰——2025年第二季度,欧盟对乌武器交付量同比下降42%。美国的算盘打得更精。根据五角大楼2025财年预算,驻欧美军年度开支达280亿美元,特朗普政府正推动"欧洲防务自主化"改革,要求北约成员国承担70%驻军费用。贝森特在听证会上暗示,武器溢价收入可能用于填补这一缺口。这种"以战养战"的策略,既减轻了美国财政压力,又能通过控制武器供应强化对欧洲的战略捆绑。洛克希德・马丁公司财报显示,其2025年第二季度对欧武器销售额同比激增67%,股价创下历史新高。欧洲并非没有反抗。欧盟委员会8月18日启动"防务供应链韧性计划",拟投资150亿欧元重建本土军工产能。但现实很骨感:德国莱茵金属公司生产的IRIS-T防空导弹,关键制导芯片仍需从美国德州仪器进口;法国达索公司研发的"未来空战系统",70%的软件代码依赖硅谷企业。更讽刺的是,欧洲为规避美国关税,正将部分军工产能转移至墨西哥,这种"近岸外包"反而让美国获得更多就业和税收。这场博弈的结局早已埋下伏笔,2018年中美贸易战期间,美国通过关税壁垒迫使中国购买2000亿美元农产品;如今故技重施,只不过标的物换成了武器。欧洲虽然拥有全球第二大经济体,却在国防领域患上"软骨病"——欧盟27国联合研制的"欧洲天空之盾"防空系统,因成员国技术标准不统一,至今未能形成战斗力。当德国联邦国防军发现,其库存的"爱国者"导弹90%已过保质期时,除了向美国支付溢价,似乎别无选择。或许,这场武器溢价风波揭示了更深层的危机:当欧洲每年将GDP的1.8%投入国防,却连最基本的弹药储备都依赖美国时,所谓的"战略自主"不过是镜花水月。波兰前外长西科尔斯基的警告言犹在耳:"我们正在用黄金换取废铁,而美国用这些黄金加固了对我们的锁链。"当布鲁塞尔的决策者们在会议室争论不休时,乌克兰前线的士兵正用欧洲纳税人的钱,为美国军工复合体的季度财报添砖加瓦。